2025年10月31日更新

現在、ビジネスシーンにおいて、「ワークショップ」は企業価値を高める重要な戦略ツールとして注目されています。

ただし、設計や運用を誤ると“実施しただけで終わる”危険性もあるのが実態です。例えば、『意見は出たけど、次のアクションに繋がらなかった』や、『盛り上がっただけで終わってしまった』といった声も少なくありません。

ワークショップの効果を最大化するには目的・種類・進め方を正しく理解し、ありがちな失敗を、事前に防ぐことが欠かせません。

本記事では、弊社での支援事例を踏まえ、有意義なワークショップを実現するために知っておきたい考え方や運用ポイントをお伝えします。

企業向けワークショップでは、参加者同士で、与えられたテーマをもとに、協力し合い議論を展開させていく共同作業の場です。ワークショップでは、主に合意・発想・設計のいずれかを前進させるために、参加者が主体的に参加してお互いの考えを出し合うことで、アイデアを分かち合っていくことを目指します。

ワークショップは実施の意図によって種類わけできます。

よくセミナーと混同されやすいワークショップですが、セミナーが「知識をインプットする場」であるのに対し、ワークショップは「参加者自身が動いてアウトプットを生み出す場」です。

ワークショップの基本的な流れは以下の通りです。

1. 役割分担

ワークショップの実施にはファシリテーターが必要です。客観的な立場で進行や調整を行うことで、議論を円滑に導くことができます。また、他にも記録係やタイムキーパーなど、役割を分担することでメンバーの参与感を高めることができます。

2. 目標の共有

「今日の目的は何か」「どんな成果物を持ち帰るか」を明確にします。

3. グループ分け

会社での立場や役割、性別、属性など、構成メンバーの偏らないようグループ分けを行うのが一般的です。ただし、参加者の流動的な意見出しを促すことを目的に、役職ごとなどでチーム分けを行う場合もあります。目的に即した分け方を考えましょう。

4. ワーク

アイスブレイク→個人ワーク→グループディスカッション→全体発表という流れが基本です。当日用資料を作成し、参加者に今は何の時間なのかを提示しておくと集中しやすい環境が作れます。

5. 発表

ディスカッション内容や成果物を全員で確認し、次のアクションまでを具体化します。発表は、ただチームの代表が喋るだけでなく、他チームが発表に対して意見する時間を設けるなどが重要です。

・部門や立場を超えて多様な意見を引き出せる。

・参加者に当事者意識が生まれる。

・帰属意識が生まれ、モチベーションにつながりやすい。

・コミュニケーションの活性化やチームビルディング効果も期待できる。

・チームの雰囲気によって体験や議論の質に差が生まれやすい。

・タイムスケジュールの調整が必要。

・成果が達成感に紛れやすい。

これらを理解したうえで、目的や規模に合った設計を行うことが重要です。

せっかく実施しても「手応えがなかった」「成果物を活かせなかった」という声は少なくありません。

ありがちな失敗とその対策を整理します。以下のポイントに沿った設計することが、効果的なワークショップの鍵となります。

▶︎ 『目的』と『成果物』の事前共有が鍵

テーマを設けたものの、話が脱線して雑談に終始してしまうケースはよくあります。アイスブレイクのための雑談は効果的ですが、時間を消費しすぎると結論が出ず、成果物も浅くなりがちです。

⚫︎ 対策

開始時に「今日の成果物」を具体的に共有しましょう。ゴールが可視化されることで、議論が横道に逸れにくくなります。

▶︎ 心理的安全性を高める

立場や性格の違いから、なかなか発言しづらい空気感ができてしまう場合があります。一見盛り上がっているように見えても、発言ゼロの参加者がいることも少なくありません。

⚫︎ 対策

冒頭に軽いアイスブレイクを取りいれましょう。ゲーム要素や簡単な質問を通じて雰囲気を和らげることで、メンバー間の円滑なコミュニケーションへとつながります。

意見方法は実際の発言に限らず。付箋を貼り出す方法もあります。

また、発言以外の方法を設けるのも大切です。例えば付箋やオンラインボードを活用すれば、匿名性が担保され、心理的なハードルを下げられます。

そして、意見しやすい空間づくりも質を高めることにつながります。全員が自然にディスカッションへ参加できるよう、あらかじめ席順を定めたり、座席や画面レイアウトを工夫したりして、全員の顔が見えるようにするのも効果的です。

▶︎ 事前ヒアリングでテーマと難易度を最適化

テーマが難解だったり、専門用語が多すぎたりすると、意見が出にくくなります。メンバーの知識や理解度に差があると、発言する人が限られてしまい、学びの格差が広がってしまうこともあります。

⚫︎ 対策

実施前にアンケートやヒアリングを行い、参加者の議題に対するリテラシーや、ワークショップへの期待を把握しましょう。参加者のレベルに合わせたテーマ設定や難易度調整を行うことが、活発な意見交換につながります。

▶︎ 事前リハーサルで進行シミュレーションを行う

盛り上がったものの時間が足りず、結論に至らなかった…そんなケースも珍しくありません。特に意見の発散フェーズに時間をかけすぎてしまうと、収束できず、結論が出ないまま中途半端に終わることがあります。

⚫︎ 対策

事前に進行をシミュレーションし、各ワークにかかる時間を試算しておくことが重要です。例えば書き出すワークであれば作業が発生することに時間をとられやすい、など、ある程度算段をたてスケジューリングしておき、実施直前にメンバーにも共有しておきましょう。

タイムキーパーを置き、途中で進行状況をチェックする仕組みも効果的です。

▶︎ 振り返りと次アクションで成果を定着

実施自体は楽しくても「結果が残らない」「次につながらない」と、ワークショップの価値は半減します。成果物を振り返り、次アクションに接続してこそ価値があります。

⚫︎ 対策

終了後すぐに振り返りの時間を設け、成果物を確認・整理しましょう。さらに、翌営業日までに議事録や成果物を配布するなど、当日の熱量を冷まさないことが重要です。また、次回開催まで長期間空けず、連続性を意識すると定着効果が高まります。

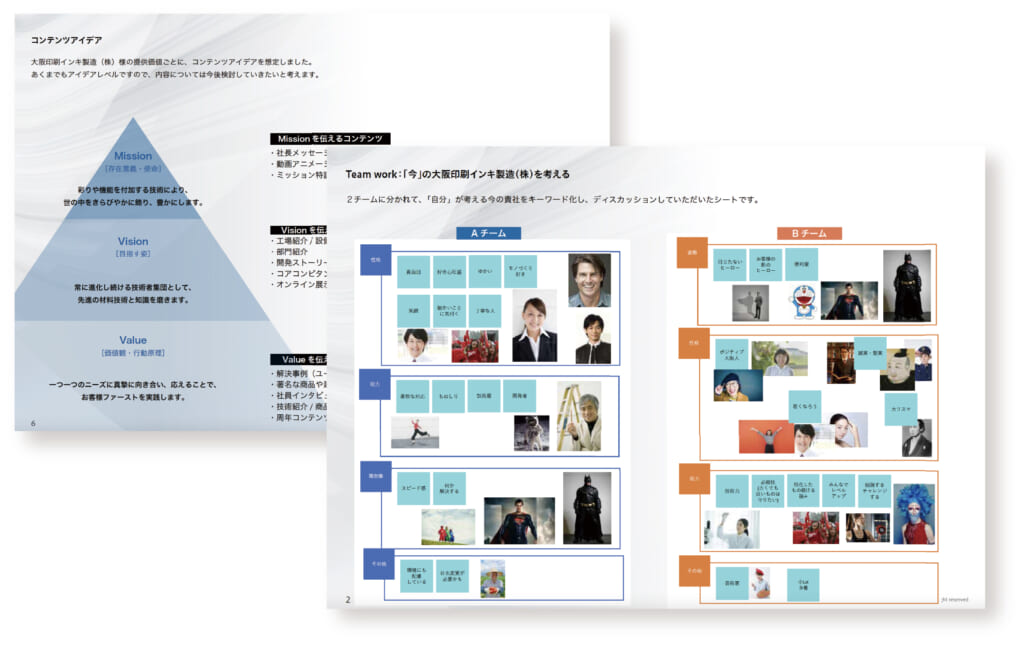

◆ 背景

125年以上の歴史を持つ老舗インキメーカーでありながら、新規事業領域の拡張を視野に入れていました。ただ、その前提として「自分たちの魅力や価値をどう伝えるか」が課題となっており、社員間での意思統一と企業価値の再発見が必要でした。

◆ アプローチ

・Webサイトリニューアルの前段にブランディングワークショップを実施。

・社長の想いを共有した上で、社員の言葉から「スピード感」「125年の技術力」「縁の下の力持ち」などのキーワードを抽出。

・その結果をもとにブランドコンセプト「MIX THE FUTURE ~未来をかき回せ~」を策定し、Webサイトの情報設計・コピー・ビジュアル制作に反映。

◆ 成果

・2022年に日英両サイトを公開。

・社員が自社の価値を再確認し誇りを持てるようになった。

・発信メッセージの統一によって、採用や営業でのブランド訴求が強化された。

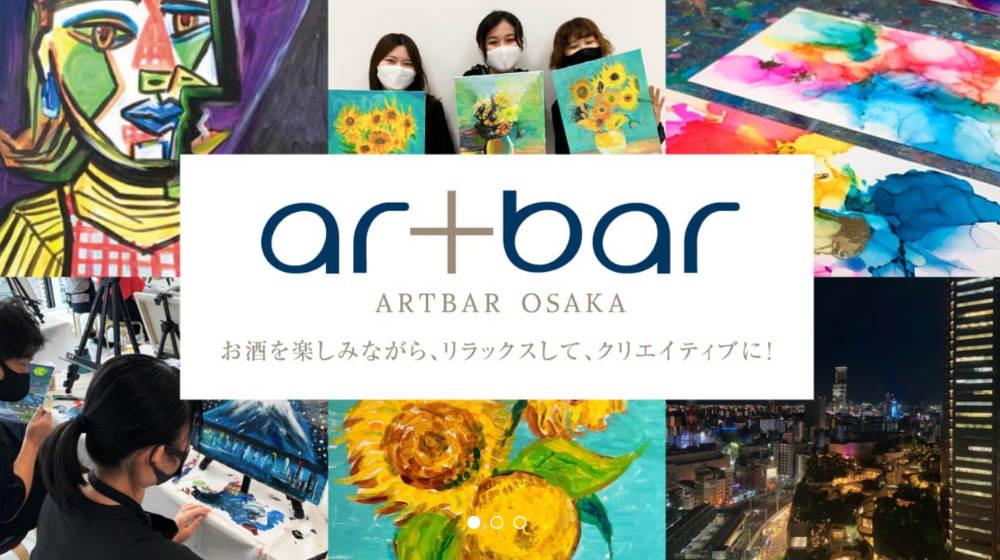

◆ 背景

社内のコミュニケーションや連携を強化する手段として、非日常的な共通体験は有効です。特に、上下関係や部署の壁を越えて協働できる「心理的安全性」を醸成することが課題になっています。

◆ アプローチ

・アート制作を用いたチームビルディングプログラムを実施。

・ブラインド描画:片方が目隠しをして、相手が口頭で説明。相互理解や「聴く力」「伝える力」を実地で鍛える。

・共同制作(パズル型アート):大きな作品を分担して描き、最後に合体。役割分担・引き継ぎ・全体最適を体験。

・企業のロゴや製品要素を取り入れ、組織への愛着や一体感を醸成。

◆ 成果

・普段の業務では得にくい協働感や一体感を醸成。

・発言力が強い人だけでなく、普段発言が少ない人の声も自然に引き出される。

・「楽しかった」だけで終わらず、伝達の精度・意思決定のプロセス改善につながる学びが得られた。

導入企業も多く(アマゾン、アップル、トヨタなど)、信頼性のあるチームビルディング研修として活用されています。

ワークショップは、単なる「盛り上がるイベント」ではありません。

組織が課題を乗り越え、次のステージへ進むための仕組みとして設計・運営することが大切です。

・目的と成果物を明確にする

・意見を出しやすい場を整える

・時間配分や進行を工夫し、結論まで導く

・成果を振り返り、次のアクションにつなげる

この4つの視点を意識するだけで、ワークショップの効果は大きく変わります。

弊社では、課題に応じたワークショップの設計から実施、成果の定着まで伴走しています。自社の課題にあったワークショップの設計方法を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

プランナー

沼澤 夏野「心に寄り添う」をテーマに、企画に向き合っています。 心理学を学んできた経験を活かし、お客様の想いを汲み取りながら、人の記憶に残るコミュニケーションを届けられるよう努めてまいります。